7月12日下午,心理学大讲堂第145期在雁塔校区崇鋈楼闻道堂举行。中国科学院心理研究所副所长蒋毅研究员应邀作题为“生物社会信息表征的认知神经机制”的学术讲座。讲座由何宁教授主持。

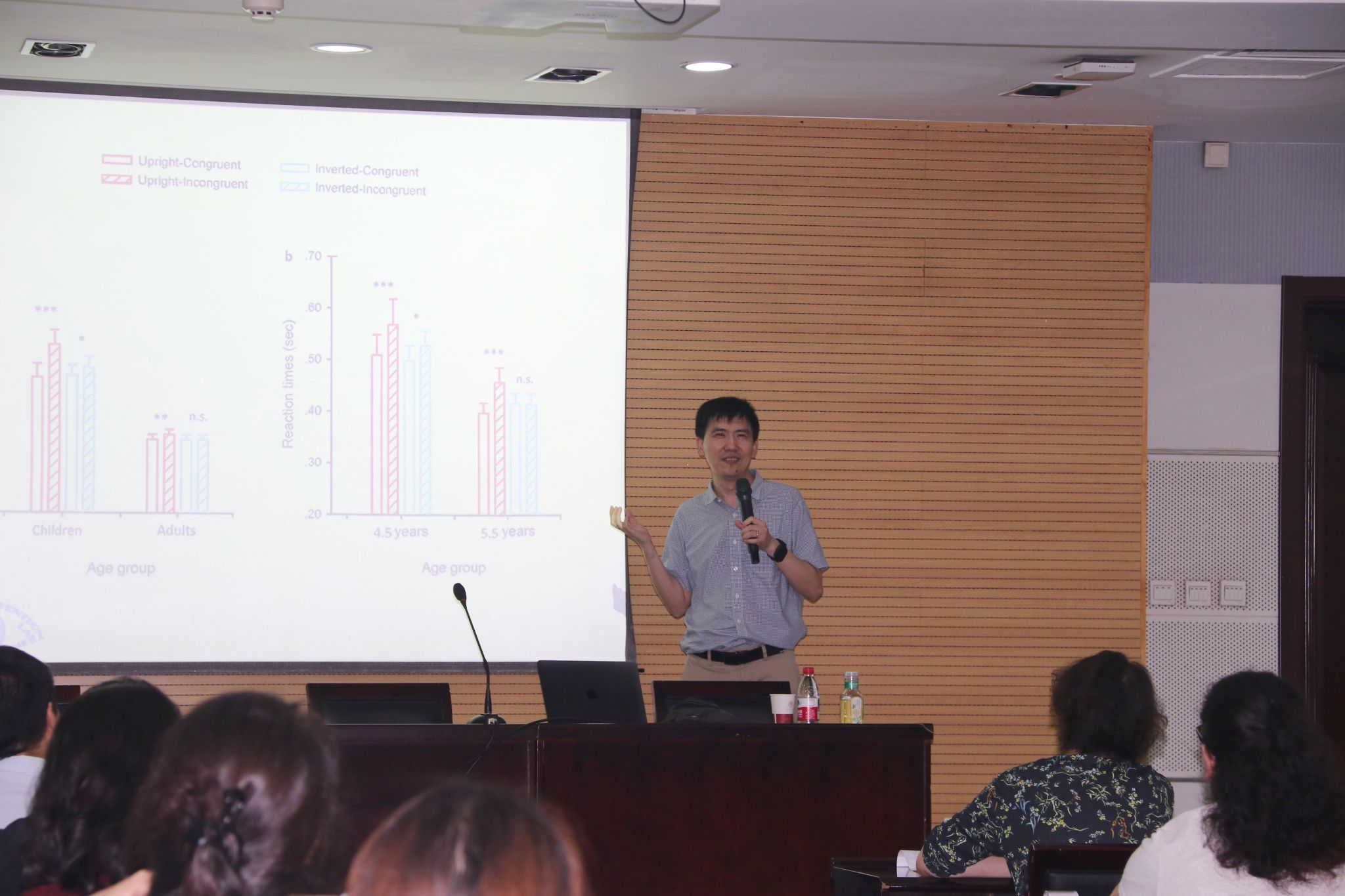

蒋毅首先指出,面孔、眼神、身体姿态及生物运动等生物社会信息在生物界的社会互动中至关重要。随后,他从知觉层面的生物属性识别、功能层面的社会注意调控以及高级认知层面的社会认知判断三方面,详细介绍了人类如何加工生物运动等关键社会信息及其神经基础。在生物运动加工方面,局部运动加工主要受遗传因素影响,而整体结构感知更多依赖后天学习;航天失重环境的模拟研究及跨物种研究(如鸡、斑马鱼等)表明,重力因素对生物运动感知具有调节作用,其中大脑SC、MT+、pSTS等区域发挥着重要作用。在社会注意的起源方面,通过儿童与成人的比较研究发现,儿童在4岁时仍能敏感识别倒置(违反重力方向)的生物运动,而该能力在成人中逐渐减弱,说明该加工机制可能在发展过程中受到抑制或边缘化。此外,健康成人与自闭症谱系障碍(ASD)个体在无意识层面的社会注意行为方面存在显著差异,提示可能存在不同的神经机制。

最后,蒋毅分享了有关“时间压缩效应”的实验结果,并从ASD的视角分析了社会信息加工异常的典型表现及其潜在机制,指出这些差异可为社会认知障碍的早期识别和干预提供重要启示。